お問い合わせ

※ご返信はなるべく早い返信を心掛けておりますが、1~2営業日ほどかかる場合がございます。

※ご返信はなるべく早い返信を心掛けておりますが、1~2営業日ほどかかる場合がございます。

こんにちは、FPのたけです。

今回は、これまでのFP試験の総括として、せっかくならブログに書き起こそうと思った次第です。このような合格体験談は色んな方が書いていますが、あくまでも筆者目線での感想や考え方をもとにお話しできればとおもいます。

かつて私がFP試験に向けた計画を立てるとき、誰かの合格体験談というのはとても参考になっていました。そして少しでも合格の確率を高めようと色んな人の体験ブログを見に行っていました(笑)

本記事がこれからFP受験を志している人、FPの資格取得を目指しているどなたかのお役に立てれば嬉しい限りです。

私がFP資格を取得した理由は、「FPを一生涯の仕事にしたい!」と心から思ったためでした。

この考えにいたるまでには、いくつかの出来事があります(長くなるためここでは割愛させていただきます)。

①FPという仕事に惹かれた(家計の見直しが好き)

②お金の知識を若い人に伝えたい

③好きなことを仕事にしたい(何か輝ける分野を作りたい)

主に、この3つでした。

ざっくり、この2つに区分されます。

ご存知の通り、国家資格というのは国の資格であるため、一度合格さえすれば生涯名乗ることのできる資格となります。

一方、FPの民格資格は日本FP協会というNPO法人が運営していますので、資格を取得した後も一定の条件下で定期的に単位を更新しなければ、資格が剥奪されてしまいます。

これに関して結論からお伝えすると、日常的に仕事でFP知識を使う機会がある場合、もしくはこれからFP業務に携わりたいと考えている人などは、民格資格(つまりAFP・CFP資格)を取得する価値は大いにあると考えます。

反対に、お金の勉強をして今後の日常生活に役立てたい人、あるいは教養(マネーリテラシー)を高めるためにFPを受験するという目的であれば、国家資格(1~3級)のみの挑戦で充分でしょう。

ちなみに上記の理由でFPの勉強をされるのであれば、国家資格のFP2級まで学べばお金に関する知識レベルはかなりのものですので、ぜひ2級を目標に挑戦されてみてもいいでしょう。

したがって、FP協会の会員になる最大のメリットは色んなFPに関する情報を入手できる点にあると考えます。

ちなみに、会員になって「あまり合わないな‥」と感じればもちろん退会も可能ですが、AFP・CFP資格の単位更新をしなければ自動的に退会となります。

私は、上記のルートで進んだのですがFP3級から始まりFP1級取得までに約3年ほどかかりました。

将来は【FPとして活動したい!】という気持ちがあったため、日本FP協会に所属できるよう民間資格(CFP®資格)を取得するルートで進みました。

FP試験の最大の価値は、学んだことを実生活で活かせるところだと考えています。

自分自身が「どこを目指そう?」という目標を掲げてみるためにも、FP試験それぞれの級ごとの目安についてお伝えします。

1に関しては、日常生活の中でお金の正しい判断ができるようになります。

例えば、年金のしくみ、保険(保障)の種類、家計管理の方法などを学べますので、学んだ知識を私生活で活かすことが可能です。

2に関してですが、お金の世界で何より怖いのが詐欺などに引っかかることです。

これは私の経験もあるのですが、「金融の世界」というのは煌びやかに見える反面、本来はとても怖い世界だと感じました。

実は、FPなりたてのころ東京でご活躍されているFPの先生のもとで、FPに関する`いろは`を教わった時期が約1年ほどあります。

そのとき、「この業界のいろんな方の話を聞いてみなさい」と言われ、先生に紹介されたセミナーや、証券会社、保険会社、不動産会社が主催の講座、海外積立、暗号通貨など言われるがままに受講したのです。

すると、セミナーによっては「100%損しない投資術」や「平均年利15%以上」といったワードを耳にすることがありました。特に、お金が絡むような投資の世界において断定的な判断は、99%詐欺だと疑っても過言ではありません。(中には自分が知らないだけで例外があるのかもしれませんが‥。)

<受験条件>①FP3級合格者 ②FPに関連する実務経験が2年以上 ③AFP認定研修の受講終了者

上記の①~③のいずれかを満たしていれば、受験が可能。

FPを勉強されている人はわざわざ言われなくても‥と思うかもしれませんが、お金のことって知っているか知らないかだけで大きく変わることがあります。

身近な例として、

・将来受け取れる自分の年金額を把握でき老後の対策が立てられる

・教育費の準備やマイホームの購入(住宅ローンの組み方)・返済計画を考えられる

・補助金や利用できる制度などに詳しくなる

・お金に関することで騙されにくくなる

日常での「どうしたらいいんだろう‥」

⇒「こうした方が1番お得になる」というように最善の判断ができるようになるのが、FP2級を学ぶ大きなメリットともいえるでしょう。

また長い人生の中で、ライフイベント(就職・転職・結婚・出産・退職)といった大きな節目を迎えた際に、改めて自分自身の「したいこと・叶えたいこと」をライフプランを通して考えることができるようになります。

☆FP2級からFP3級を目指す人へ

「~最初で諦めないようにする!~」

まず、2級テキストを手に取った方は「何じゃこりゃ?」と思うことかもしれません。

FP2級を受験した友人から聞いた話では、FP3級と比較して考えるとかなり難しく感じたという声が圧倒的に多かったです。

実際に、私自身もFP2級のテキストを始めてみたとき、それだけで少し挫折しそうになったことを今でも鮮明に覚えています。

FP2級が余計に難しく感じる理由としては、テキスト(参考書)のボリュームと専門用語の多さだと考えています。

当然、FP3級の基礎知識があるので大まかに理解はできるかとは思いますが、やはり最初は戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、問題を解き進めていけば次第に専門用語にも慣れてくるかと思いますので、それほど心配しすぎる必要はないでしょう。そのため3級→2級へとステップアップする場合は、一旦専門用語は分からないままで構いませんのでそのまま学習を進めていく方法で良いでしょう。

ただし、実際のFP試験では専門用語が使われた問題も出題されますので、分からない用語はその都度調べるような癖をつけておくことで、応用が利くようになりますので後で助かることも多いはずです。

FP2級知識があれば活用して副業も可能

特に、お金の知識はどちらかといえば専門性が高いジャンルとして認知されています。

例えば、執筆や周りの人にお金まわりのことを教えるなど、すき間時間を有効活用した「週末起業」といったこともやる気次第では可能です。

試験は、1問1問ごと細かい論点が聞かれるようです。

難しい回のときは合格率が一桁台のときもあります。そのため1級学科ルートで挑戦される方は、それなりの覚悟が求められる試験だと考えます。

筆者は、CFPルートのため1級の学科は免除となりました。(1級実技試験は受験済み)

したがって1級学科については本記事では割愛させていただきます。(1級の勉強法については、YouTubeで具体的な勉強法をアップされておられる方もいますので、ぜひそちらを活用されてみてください)

1級実技試験を受けられる人へ(1級学科試験合格もしくはCFP認定者が受験要件)

平均合格率は80%以上と高く、出題される問題の傾向としてはこれまでの知識のおさらいの問題が多いイメージです。ただし受験料が20,000円と高めです(笑)

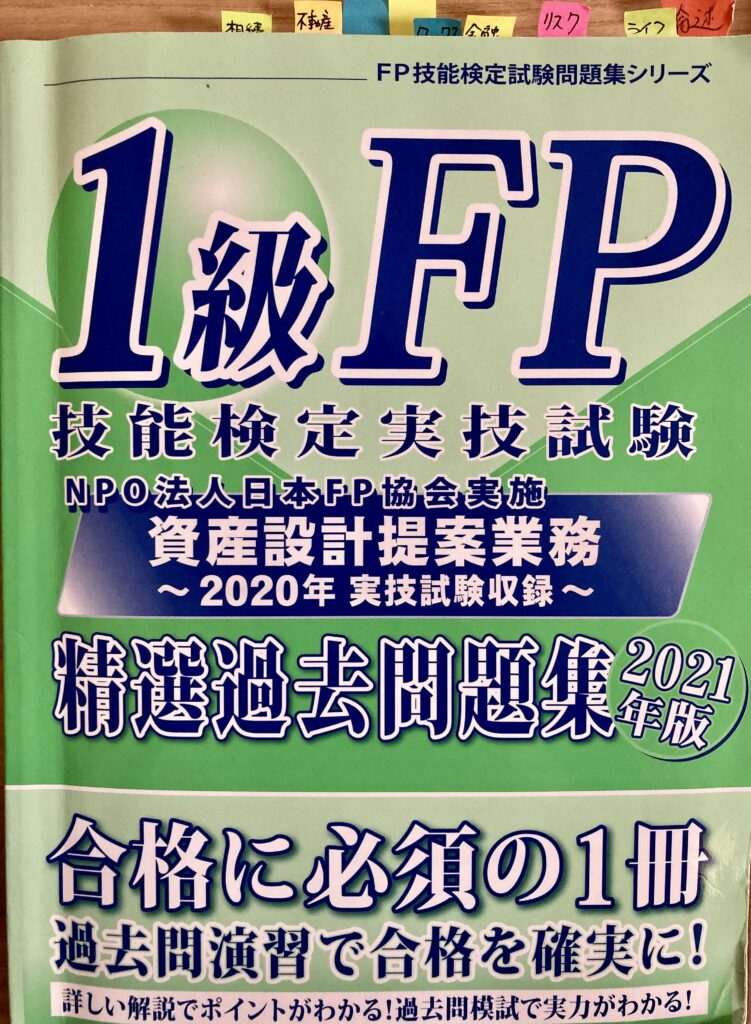

試験対策としては、FPK研修センターさんが出している(通称:緑本)を購入して勉強しました。

FP1級は、学科試験のテキストは非常に数が多いですが、1級の実技試験では市販のテキスト自体が非常に少ないです。

したがって、FP1級実技試験ではこの緑本を使って学習をするのが、合格への近道だといえるでしょう。ちなみに、私が受けた試験会場でも試験直前までこの緑本を手に取って勉強している人がほとんどでした。

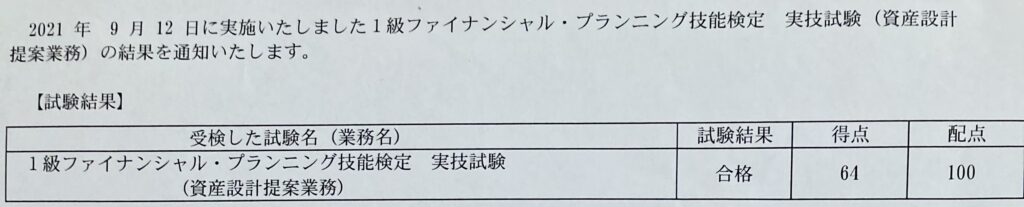

筆者は2021年9月のFP1級ー実技試験を受けたのですが、とても難しく「やばい、終わった‥」と思っていました。

正直これに関しては私自身の(理解度が低かったことによる)実力不足ですが、緑本のテキストのみでは対応できない問題もあったと感じました。

後日、解答速報を見ながら自己採点をすると、計算問題でことごとく間違えていました。

特に、保険証券の金額を求める問題が全3問出題されたのですが、まさかの全問ミス‥。(このとき、イメージを深めながら理解する学びが知識の定着にいかに大切だったかを思い知りました。)

ですが、運が味方をしてくれたのか`ギリギリ`で合格の文字がありました。

後に2021年度の合格率をみてみると93%だったため助かったのかもしれません(笑)合格が危うかった私を反面教師にして頂けたら嬉しいです!

後に2021年度の合格率をみてみると93%だったため助かったのかもしれません(笑)合格が危うかった私を反面教師にして頂けたら嬉しいです!

さて、全体的な感想ですが1級実技試験の問題に関しては基本的な計算を中心とした問題が多く、基礎部分を理解していればスムーズに解けるかと思います。

ただし、論述に関してはしっかり緑本を使って事前対策しておくことをおすすめします。

CFP資格を受験される方にとって最も重要な課題は、計画性「どの教科から取り組んでいくか」だと考えます。

CFP試験では、6科目すべての合格が必要となります。科目の順番は個人の自由ですが、だからこそあらかじめ受ける前に受験戦略を立てておくことが望ましいです。

FPの集まりの場でお聞きした話ですが、せっかく科目合格をしていても残りの科目の取得ができておらず長年経っている、という人もいらっしゃたので当初のモチベーションを維持することができるかがポイントとなるでしょう。

☆試験科目の順番で悩んでいる人へ

タックスプランニング(税金)は最初に学習するには最適な科目です。

タックスを先に学んでおくことで、他の5科目すべてに結びつけることができます。

例えば、各科目で出題される計算問題にはタックスの知識が必要になる場合も多く、知っていればスムーズに理解できる問題もあるはずです。

残りの5教科は人によります。(なぜなら好きな教科、嫌いな教科が人によって違うため)

こればかりは正解がありません💦ですが、科目ごとの相性はあります。

・不動産運用設計×相続・事業承継

⇒法律部分や土地・建物などの考え方などかぶるため似ている部分はあります。

筆者は、2~3科目ずつ受けましたが、科目合格をしてモチベーションアップさせるために好きな教科(したい教科)から取り組んでいきました。これに関しては筆者自身も、色んな方の受験体験談のブログやYouTubeを参考にしながら考えました。

一般にいわれている難易度(6教科)順に並べると簡単なものから

とこのような意見が多い印象でした。(私が受験した主観やtwitterなどを参考)

正直、この難易度は人によって違うかと思います。単純に、得意不得意がわかれるためです。あくまでも筆者の主観が入った難易度順ですので、ご参考程度に‥。

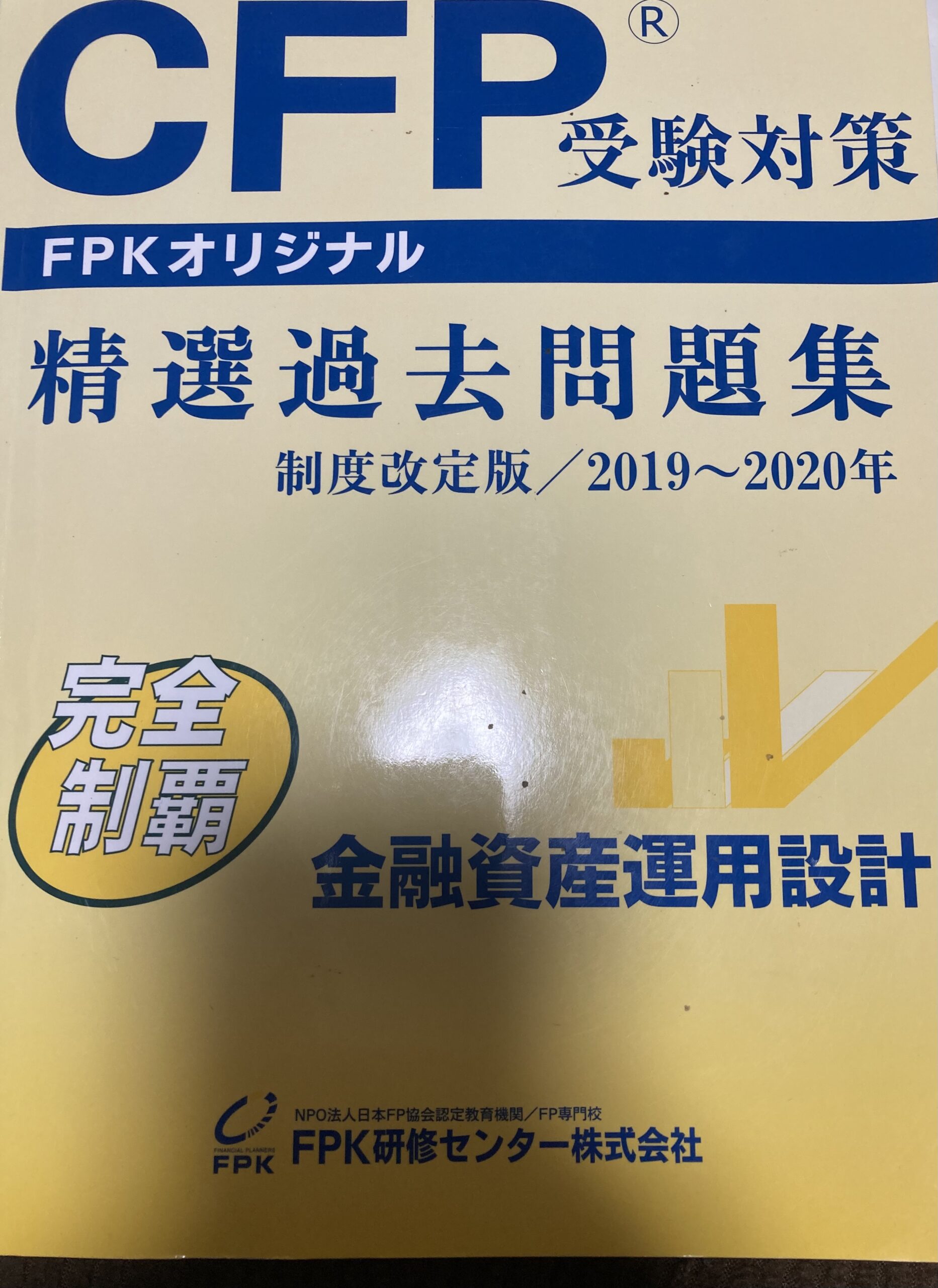

CFPの問題集(テキスト)は、FPK研修センターさんが出版している、CFP精選過去問題集を使用しました。

受けた人には共感してもらえるかもしれませんが、金融資産運用設計は別格の難易度だと感じています。日ごろから、経済や世界情勢に興味を持つことが非常に重要となっています。

受けた人には共感してもらえるかもしれませんが、金融資産運用設計は別格の難易度だと感じています。日ごろから、経済や世界情勢に興味を持つことが非常に重要となっています。

最近の試験対策として、経済のニュースや新聞を読む習慣をつけることなど、あらゆるアンテナを張って理解を深めていく必要性があるようです。

余談ですが、CFP試験「不動産運用設計」の科目は一度落ちました。落ちた原因は不動産分野のイメージができなかったことと、計算問題の圧倒的な時間の足りなさ(理解不足)にあると感じました。

そこで、FPK研修センターの講習を東京まで受けに行きました。そこで、講師だった先生がまさかのFPK研修センターの社長さんでした。

分からない部分を丁寧に教えてくださり、また未来を担うFPを育成していると熱く素晴らしいお話をお聞きでき、受験のモチベーションも上がりました。

何の試験でもそうだと思いますが、試験でつまずいた時にはときにはプロの方に頼るという選択肢も良いお金の使い方(自己投資)なのだと、肌で感じることができたのは貴重な経験だったと思います。FP試験を、サポートしてくれる企業は多くあるようですので是非自分に合った対策を検討されてみてはいかがでしょうか。

さいごにここまでみていただいた人にささやかですが特典です。

長年FP業界で尽力されてこられた方から教えていただいたプレミアムシートです。CFPの過去問対策用紙として役立つかと思います。※Excelで以下からダウンロード可能です。

使い方としては、過去問をこの紙を使って解いて、間違った問題はどこで間違ったかを右側の説明欄に書きます。特に、時間のない方にとっては大きな時間短縮を図れると思います。間違った部分を横に記入することもできて、時間がない人でも効率的に理解を深めていけるかと思います。また、自分の弱い(苦手な)部分を分析できます。

後に、FPの集まりの場で聞いた話ですが、せっかく科目合格をしていても残りの科目の取得ができておらず長年経っている、という人もいらっしゃいました。

CFP試験は、6科目と長丁場になることが想定されますので受験モチベーションの維持(自分自身に打ち勝つこと)ができれば必ず合格できます。

・とにかく過去問を周回する(1番合格に効率的な方法で、時間を測るとさらにいいです)

・なるべく図を書いて覚えるようにする(6つの係数、元本均等や元利均等など)

・電卓は良い物を使う(使いやすくブラインドタッチがしやすいもの)※必ずMR機能付きのもの

・テキスト自体は自分が分かりやすく感じるメイン1冊にしぼる

インプット(テキスト中心の学習)より、アウトプット(問題を解く)する方が大切です。人間は、人に教えるときが1番自分自身の理解も深まるようになっている、とテレビで聞いたことがあります。

社会人の受験生であれば、貴重な時間を試験にあてているかと思いますので、できるだけアウトプット中心の学習を意識してみてください。~Never give up~「試験では最後の1秒間まで諦めない」

FP資格を通してお金の6分野に限らず体系的な学びができますので、FP知識は今後の生活で役に立つ場面がきっと来るかと思います。

FPの仕事は世間でみるとまだまだ認知度は低いと感じていますが、ライフプランを考える上でやはり欠かせないのは確かでしょう。

最近ではチャットGPTなど変革をもたらし始めていますが、人に関わるFP(フィナンシャル・プランニング)はAIに負けるような仕事ではないと信じています。

私自身も、これからのFP活動を通じ「FPの可能性は無限大」であることを証明していきたいです。

最後までご覧くださりありがとうございました。FP試験に挑戦される人、心より応援しています。

追伸:この度、CFP試験オンライン家庭教師を某企業様より委託を受けました、皆さまと同じ受験生という心機一転の気持ちで頑張ります!一緒に頑張れたら嬉しいです!(^^)

FP試験に関するご相談や勉強法など、お悩みなどもお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ | FPの流儀

FP3級は、全国民に学んでほしい‥。

「イザというとき自分を守れるのは自分自身だけ」

お金の知識学んでおいてよかった‥というときがきっと来るはず!