お問い合わせ

※ご返信はなるべく早い返信を心掛けておりますが、1~2営業日ほどかかる場合がございます。

お悩み

お悩み死亡後の運用財産はどうなるの?

お悩み

お悩み現金や生命保険などはどんな扱いになるの?

この記事では、こういったお悩みが解消できます。

バード

バード【記事を書いた人】

・独立系FPの事務所を運営

・金融ライター実績多数

・上級資格CFP®/FP1級技能士保有

・投資歴10年目

先日、新NISAを始めた知り合いから相続のフローについて質問を受けました。FPとして恥ずかしながら、相続のことまで深く考えながら運用について考えていなかったことに気づきました。しかし、最近相続について考える機会があり、改めて「相続って大事だな」と痛感したのです。

亡くなったときの相続のことまで考えながら資産運用されている方は意外と少ないのかもしれません。そこで今回は、運用中の資産が相続時にどうなるのかについて解説していきます。

相続とは、亡くなった人の財産を家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。相続財産は「お金に換算できるもの」であり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

今回は、上記の金融資産を中心に亡くなった後の相続について見ていきます。

まず金融資産の代表である銀行預金は、相続税の計算対象となり、亡くなった日時点の残高で財産が計算されます。

銀行口座は、金融機関に死亡の事実が伝わると口座が凍結されます。相続人は以下の書類を揃えて手続きを行う必要があります。

口座は原則として相続人の共有財産扱いとなり、遺産相続の協議が終わるまでは引き出せません。ただし、生活費や葬儀費用の支払いにお金が不足する場合は、「仮払い制度」を利用して150万円を上限に払い戻しが可能です。

葬式にかかった費用は遺産からの支払いとして認められ、相続税の対象外となります。ただし、お墓の購入や法事などの費用は相続税の控除対象外なのでご注意ください。

ちなみに、タンス預金も銀行預金と同様に相続税の対象です。

新NISA口座で運用している人が亡くなると、保有していた商品は相続税の対象になります。

国税庁.jpg)

出典)国税庁

そもそもNISAとは「商品」ではなく「箱」であり、この箱の中で運用して得られた利益の所得税や住民税(20.315%)がかからない制度です。相続が発生すると、新NISA口座で運用していた商品も遺産となります。

多くの方が気になるのは「新NISAは引き継げるの?」という点かと思いますが、結論として新NISA口座を引き継ぐことはできません。相続された資産は相続人の課税口座へ移管されます。

ここで重要なポイントは3つです。

上場株式やETF(上場投資信託)の相続税評価方法は以下の4つの価格から最も低い金額が採用されます。

実際には、このような用紙に書いていく流れとなります。

国税庁-「上場株式の評価明細書」.jpg)

出典)国税庁

また、相続税には「基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)」の非課税枠があり、遺産がこの額を超えなければ原則相続税の申告は不要です。

配偶者については特例があり、相続した遺産額が1億6,000万円以下の場合は相続税がかかりません(相続税の配偶者控除)。

NISA利用者が亡くなった場合の相続手続きは、証券会社によって若干異なりますが、基本的には証券会社の相続専用デスクに連絡し、必要書類を提出する流れとなります。

問題となるのは「どこで有価証券を保有していたか分からない場合」です。

・有価証券の保有をどこで運用していたのか

・その他の証券口座がないか

そんなときは「証券保管振替機構」(通称ほふり)で確認できます。手数料がかかりますが、どうしても分からないときは便利な制度です。

証券保険振替機構-1024x416.jpg)

出典)証券保険振替機構

相続発生時の負担を減らすためにも、ご夫婦は同じ証券会社で運用することをおすすめします。

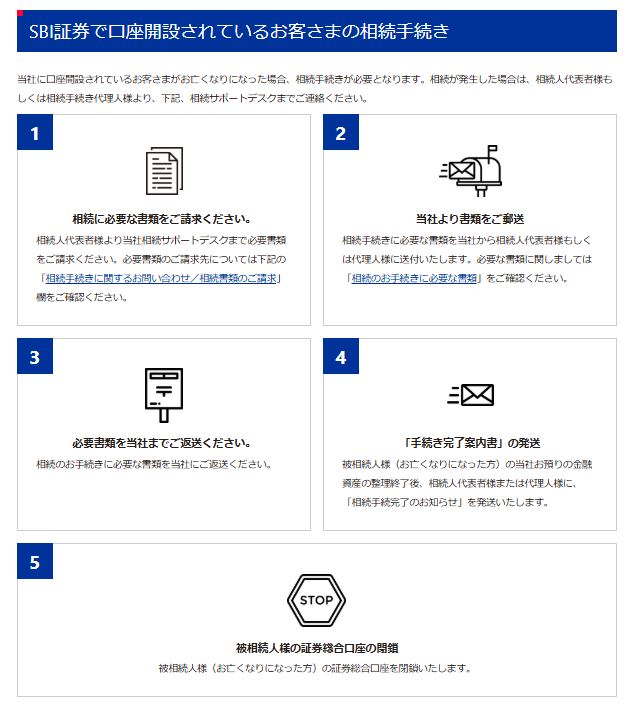

ネット証券を利用されていた場合における相続の手続きフローについてお話します。

前提として、各証券会社は相続専用の電話サポートデスクを設けてられており、今後の流れについてのご案内もありますのでそれほど心配する必要はないかと思います。

こちらは、SBI証券の相続に関する大まかな流れのイメージ図です。

出典)SBI証券

こちらは、楽天証券の相続に関する大まかな流れのイメージ図です。

出典)楽天証券

動画でも解説していますのでこちらよりご覧いただけます👇(動画の09:46~辺りから、SBI証券・楽天証券における相続手続きの流れ)からお話しています

iDeCoの加入者が亡くなった場合、死亡一時金として遺族が一括で受け取ることができます。

iDeCoは「みなし相続財産」に該当します。みなし相続財産とは、亡くなったことがきっかけで取得する財産のことで、普通の預金や住宅などとは異なる特殊な財産です。

みなし相続財産には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば、相続人が配偶者とお子さん2人の場合は、500万円×3人=1,500万円までは税金が発生しません。

ただし注意点として、iDeCoの死亡一時金は自動的に支払われません。遺族が請求する必要があります(裁定請求)。さらに、死亡から3年以内に請求しないと、みなし相続財産としての扱いを受けられなくなります。

3年超~5年以内の請求だと一時所得扱いとなり税金がかかる恐れがあり、5年を超えると死亡一時金を受け取れなくなってしまいます。

iDeCo加入者は、必ず相続人に「iDeCoに加入している」ことを伝えておきましょう。

生命保険も、iDeCoと同様にみなし相続財産として相続税の対象となります。

生命保険は契約形態によって課税される税金が異なります。

出典)朝日新聞社「相続会議」

一般的な相続パターン(終身保険や定期保険など)では、亡くなったことがきっかけで保険会社から受け取る財産なので「みなし相続財産」となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。

ただし、非課税枠を超えた金額については相続税の計算に含まれるのでご注意ください。

最近注目を集めている仮想通貨も相続財産となります。亡くなった方が仮想通貨を保有していた場合、配偶者や子どもといった相続人が取得することになります。

国税庁.jpg)

出典)国税庁

仮想通貨を相続する際の流れは以下の通りです。

確定申告の際には、亡くなった日時点の「残高証明書」が必要となるので、取引所に確認しておきましょう。

先日、日本経済新聞のこのような記事が出ていました。

日本経済新聞社.jpg)

出典)日本経済新聞

これを見ると、びっくりされた方もいらっしゃるかもしれません。

現在、仮想通貨での利益は「雑所得」として計算され、最大税率は55%(所得税率45%+住民税10%)になり、相続税と合わせると最大110%の税率になる可能性もあります。

国税庁.jpg)

出典)国税庁

したがって、金額によっては(6億円を超える仮想通貨を取得する場合など)、相続で引き継いだ資産よりも納める税金のほうが多いことを示唆しています。

日本経済新聞社.jpg)

出典)日本経済新聞社

しかしながら現在は以下のように税制の見直しが検討されています。

新経済連盟.jpg)

出典)新経済連盟

個人的にも、暗号資産は今後の資産形成におけるビッグテーマの一つになるかと期待している面もありますので、朗報を待ちたいところです。

資産運用をされている方が考えておくべきことを2つご紹介します。

事前に家族で運用について話し合っておくことで、相続発生時に冷静に対応できます。投資をしていない家族にとっては、何も知らされていないとどうしていいか分からず、最悪の場合は相続ができない可能性もあります。

家族で運用について話しておくことには様々なメリットがあります:

もし家族が乗り気でなくても、「万一の際に大事な話だから」という話す口実にもなります。話せない場合でも、メモなどに口座情報や運用方法を整理しておくと負担を減らせます。

ある程度の金融資産がある場合、相続時に税金がかかることも考えられます。その対策として、新NISAで運用しながら生前贈与を検討するのも一つの方法です。

暦年贈与の基礎控除は年間110万円まで税金がかからず、受贈者1人に対して毎年この非課税枠を活用できます。早めから生前贈与をすることで相続税を節税できる可能性があります。

夫婦で新NISA口座をフル活用して個別に資産運用を行うことで、相続対策にもなり資産分散も可能になります。

また、相続人が複数いる場合は、誰がどのような割合で株式などを相続するのか揉めないよう、事前に遺言を作成しておくことも大切です。

資産運用をされている人は、万一のときのためにも家族に情報を共有しておく(整理しておく)ことが大事です。もし亡くなったときに自分が運用している資産がどうなるのか、ざっくりでも知るきっかけとなれば幸いです。

相続は複雑なテーマですが、早めに対策を考えておくことで、残された家族の負担を減らすことができます。ぜひこの機会に、自分の資産について家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

A1: 新NISA口座の資産は相続税の対象となります。ただし、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)以下であれば相続税はかかりません。相続時点での含み益には税金はかかりません。

A2: はい、請求できます。ただし、自動的に支払われるわけではなく、遺族が請求手続きを行う必要があります。死亡から3年以内に請求することで、みなし相続財産としての非課税枠が適用されます。

A3: 相続発生日の時価で評価され、相続税の対象となります。相続税の税率は、相続財産額に応じて10%〜55%で変動します。暗号資産の評価額は、取引所が発行する残高証明書などで確認できます。

A4: 夫婦でそれぞれ新NISA口座を持つと、非課税枠が二倍になるだけでなく、片方が亡くなっても片方の非課税運用を継続できます。また、同じ金融機関で口座を開設しておくと、相続手続きが簡素化されるメリットもあります(相続の際には、新たに口座開設が必要となります)。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

本日もお読みいただき、

ありがとうございました!

光熱費の見直しや家計改善に関しての

ご意見・ご質問・ご相談は、

以下よりお問い合わせください。

記事の執筆や監修業務も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

※ 個別相談は無料です。

※ zoomでのオンライン面談となります。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆